UNIFIED: Von lokaler Diversität zu transnationaler Institutionalisierung

Die Entstehung des Europäischen Einheitlichen Patentgerichts

Die Entstehung des Europäischen Einheitlichen Patentgerichts

© Jakob Hoffmann

Obwohl das europäische Patent zum Schutz geistigen Eigentums bereits 1973 eingeführt wurde, dauerte es 50 Jahre, bis nach vielen Verzögerungen eine einheitliche Gerichtsbarkeit zur Durchsetzung von Schutzrechten auf europäischer Ebene ihre Arbeit im Juni 2023 aufnahm. Das Französisch-Deutsche Forschungsvorhaben UNIFIED zielte auf die Frage, wie eine harmonisierte Rechtsprechung aus der Zusammenführung unterschiedlicher nationaler Rechtssysteme erwachsen könne. Das in Kooperation mit der SciencesPo durchgeführte Vorhaben konzentrierte sich auf Aspekte institutioneller Konvergenz zwischen unterschiedlichen Regimen geistigen Eigentums und auf die Entstehung einer neuen transnationalen Institution: dem Einheitlichen Patentgericht (EPG). Zentrales Ziel von UNIFIED war es, die konzeptionelle Kluft zwischen Struktur und Bedeutung durch die Verzahnung von Institutionen- und Netzwerktheorien in einem relationalen (Glückler & Panitz, 2021) bzw. neo-strukturellen Ansatz (Lazega, 2018) zu überwinden.

© Jakob Hoffmann

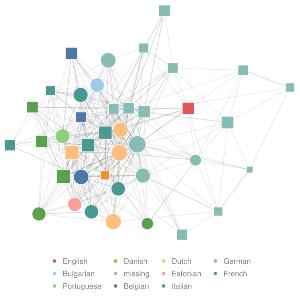

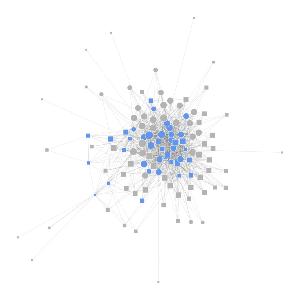

Da sich die Gründung des EPG bis 2023 verzögerte, konzentrierte sich das Münchner Team aufgrund der föderalen Vielfalt der deutschen Patentgerichtsbarkeit zunächst auf Deutschland, während das Pariser Team den spezifischen Kontext der französischen Gerichtsbarkeit erforschte. Die empirische Forschung in Deutschland basiert auf halbstrukturierten Interviews mit Richtern und Experten, statistischen Analysen von Entscheidungen des Bundespatentgerichts (BPatG) sowie Netzwerkanalysen von Urteilszitationen. Schließlich wurde Ende 2024 eine Netzwerkumfrage unter den berufenen EPG-Richtern durchgeführt, welche einen einzigartigen Einblick in die Struktur der Zusammenarbeit und das Netzwerk juristischer Deliberation einer entstehenden transnationalen Institution offenbart. Seit ihrer Berufung an das EPG vervierfachten die Richterpersonen die Dichte des Kontaktnetzwerks. So stieg die Zahl der Kontakte von 2,5 (vor Berufung) auf 9,2 Beziehungen nach der Berufung an. Die Durchführung von Schulungen und Konferenzen sowie die Besetzung der Spruchkammern mit unterschiedlichen Nationalitäten zeigen damit deutliche Wirkung in Hinblick auf die Orientierung der Richterpersonen an den Urteilsschriften und persönlichen Rechtsauffassungen des Kollegiums.

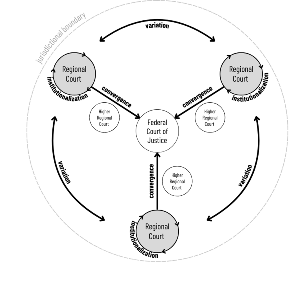

© Marius Zipf

Die Ergebnisse stützen ein relationales Modell transnationaler Institutionalisierung, in dem Mechanismen von Variation und Konvergenz gleichsam wirken. Neben formalen Berufungsinstanzen spielen vor allem kollektive Rechtsauffassungen einen wichtiges Konvergenzmechanismus. Sie werden über informelle Deliberationsnetzwerke, Fachveranstaltungen, fachliche Kommentierung in Publikationen und durch Zitation von Präzedenzfällen gebildet und durchgesetzt. Das EPG umfasst 20 Spruchkörper erster Instanz in vielen der 18 Mitgliedsstaaten sowie ein zentrales Berufungsgericht in Luxemburg. Es steht somit vor der Herausforderung, eine einheitliche und verlässliche europäische Rechtsprechung zu gewährleisten. Aufgrund der multinationalen Besetzung der Spruchkörper mit über 100 Richterpersonen aus verschiedenen europäischen Rechtskulturen ist diese Aufgabe deutlich größer als im föderalen Kontext der Bundesrepublik. Für eine konsistente Rechtsprechung wird das EPG daher auf organisierte temporäre Kopräsenz sowie dichte Deliberationsnetzwerke zwischen dem Richterkollegium angewiesen sein. Im Spannungsfeld zwischen Variation und Harmonisierung bietet das EPG die Chance, durch einen europaweiten Lernprozess sukzessiver Entscheidungen verbesserte Streitbeilegungsmodelle zu etablieren.

Glückler J, Zipf M, & Hoffmann J. (2025) Von lokaler Vielfalt zu transnationaler Institutionalisierung: Die Entstehung des Einheitlichen Patentgerichts in Europa. SSOAR Social Science Open Access Repository

Zipf M, Glückler J, Khuchua T, Lazega E, Lachapelle F, Hoffmann J (2023) The judicial geography of patent litigation in Germany: implications for the institutionalization of the European Unified Patent Court. Social Sciences 12(5): 311.

Hoffmann J, Glückler J, Lazega E, Zipf M (2024) Legalist and realist decision-making in patent law: validity cases in Germany. SocArXiv, p354r, Center for Open Science. (Under review)

Zipf M, Glückler J, Lazega, E, Hoffmann J (2025) From divergence to convergence: Judicial beliefs and the geography of patent law. Geoforum 166, 104427

Glückler J, Zipf M (2025) Freedom to operate: a comprehensive approach to IP management practices. (Under review)

Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographien der Zukunft

Wirtschaftsgeographie; Geographie des Wissens; Netzwerke; Institutionen; Governance